【Q:糖尿病とは何ですか?】

糖尿病とは、インスリンというホルモンが十分に働かないために血液中のブドウ糖(血糖)が増えてしまう病気です。

食事をすると、栄養素の一部が糖となって腸から吸収されます。

吸収された糖は血液中を流れて、臓器や組織を巡ります。

細胞に辿り着いた糖はインスリンの働きによって細胞の中に取り込まれ、細胞のエネルギー源になります。

ところが糖尿病の方は、インスリンが少なくなったり、効きが悪くなったりして、ブドウ糖を血液中から細胞に上手に取り込めなくなってしまいます。

そして、血糖値が高い状態(高血糖)が長く続くと、様々な病気を引き起こします。

高血糖状態は血管を傷つけたり、血液をドロドロにしたり、血管に負担を与えて合併症を引き起こします。

太い血管への影響を与えて、大血管障害と呼ばれる、脳卒中や心筋梗塞など直接命に係わる病気を引き起こすことがあります。

また、細い血管にもダメージを与えることで、失明や腎臓病になって透析をする必要が出てくる場合があります。

合併症を防ぎ、健康な方と変わらない生活を送ることを目標に治療をしていきましょう。

糖尿病にはいくつか種類がありますが、2型糖尿病がいわゆる生活習慣病です。

食事や運動不足、肥満などの生活習慣が大きく関わってきます。

糖尿病は一度発症すると完全に治るということはありません。

正しい知識を持ち、糖尿病を理解して上手に糖尿病と付き合っていきましょう。

【Q:糖尿病に種類はありますか?】

糖尿病にはいくつかの種類があります。

一般的に知られているものとして、1型糖尿病、2型糖尿病があります。

1型糖尿病はインスリンを分泌する膵臓の細胞が壊れて、インスリンが出せなくなってしまう病気です。

自己免疫の異常やウイルス感染により膵臓の細胞を自分で攻撃してしまう自己免疫性のタイプと原因不明の特発性のタイプがあります。

1型糖尿病の患者さんの膵臓はインスリンを分泌することが出来なくなってしまうため、インスリン療法が必要です。

10代から20代の若い方が突然発症する場合は多いですが、ご高齢の方でも1型糖尿病を発症することがあります。

一方の2型糖尿病は、日本の糖尿病のある方の約95%の方が該当します。

インスリンが出にくくなったり、インスリンが効きにくくなることで血糖値が高くなります。

2型糖尿病になる要因には、遺伝的要因と環境的要因があります。

遺伝的要因とは、血の繋がりのあるご家族や親戚の方に糖尿病の方がいると、いない方よりも糖尿病になる可能性が高いということです。

環境的要因とは、血糖値が上がりやすい食事、運動不足、ストレスなどの生活習慣のことです。

これらの要因が絡まり合って糖尿病になると考えられています。

2型糖尿病は生活習慣が重要な要素であることから、「生活習慣病」と言われています。

そのため、2型糖尿病の治療の3本柱は食事療法、運動療法、薬物療法です。

他にも、糖尿病以外の病気や薬の影響で糖尿病を発症する場合や、妊娠糖尿病という糖尿病の分類もあります。

糖尿病になっても、かなり血糖値が高くなければ症状は現れません。症状がないため、血糖値が高くなっていることに気付いていない方も多くいます。

高血糖における症状は、「口が渇く、水をよく飲む」「トイレに行く回数が増える、おしっこの量が多い」「体重が減る」「疲れやすい」「よく食べているのに体重が減る」「足がつる、痺れる」などがあります。症状がなくても、「健康診断で糖尿病の疑いがあると言われた」「他の病気で血液検査をして血糖値が高いと言われた」ことから糖尿病と分かる方もいます。高血糖が身体に悪い影響を及ぼす前に、早く見つけて医師の診察を受けることが大切です。

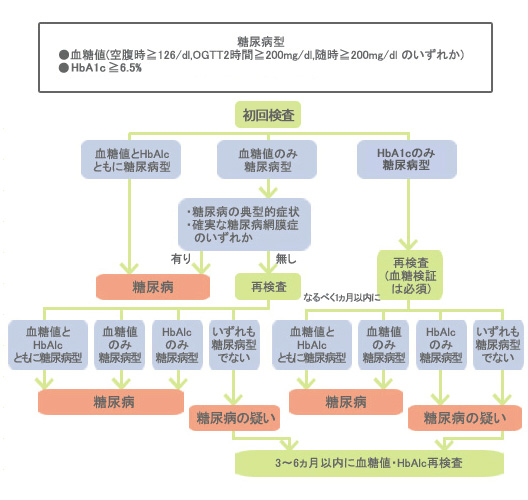

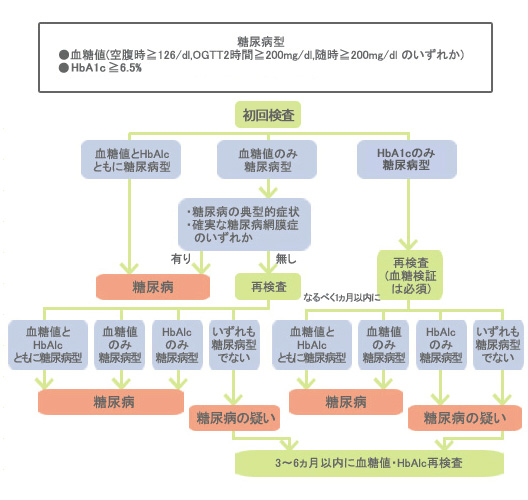

【Q:糖尿病はどうやって診断するのですか?】

血液中のブドウ糖の値を調べます。

血糖値が食事によって上がり下がりするため、食事前の「空腹時血糖値」、決められたブドウ糖が入った水を飲んだ後に血糖値がどう変化するかを調べる「75g経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)」、食事の時間を考慮せずに測定する「随時血糖値」があります。

高血圧・脂質異常症・肥満などがある場合は糖尿病になるリスクが高いと考えられているため、定期的な血液検査が望ましいとされています。

血液検査を行い、次のうちどちらか一つでも満たした場合は糖尿病型、糖尿病の疑いになります。

・空腹時血糖値126mg/dl以上または任意の時間の血糖値200mg/dl以上

・HbA1c 6.5%以上

初回の検査で両方を満たした場合は糖尿病の診断になります。

どちらか一方だけが糖尿病型だった場合、再検査が必要です。

再検査でも糖尿病型だった場合は糖尿病と診断されます。

ただし、初回の検査でも再検査でも、HbA1cだけが糖尿病型だった場合は、「糖尿病の疑い」として、その後の経過観察を行います。

糖尿病とは

〔日本糖尿病学会糖尿病診断基準に関する調査検討委員会:糖尿病の分類と診断基準に関する委員会報告

(国際標準化対応版). 糖尿病55:494, 2012より一部改変〕

〔日本糖尿病学会 編・著: 糖尿病治療ガイド2020-2021, P26, 文光堂, 2020より一部改変〕

〔日本糖尿病学会糖尿病診断基準に関する調査検討委員会:糖尿病の分類と診断基準に関する委員会報告

(国際標準化対応版). 糖尿病55:494, 2012より一部改変〕

〔日本糖尿病学会 編・著: 糖尿病治療ガイド2020-2021, P26, 文光堂, 2020より一部改変〕

〔日本糖尿病学会糖尿病診断基準に関する調査検討委員会:糖尿病の分類と診断基準に関する委員会報告

(国際標準化対応版). 糖尿病55:494, 2012より一部改変〕

〔日本糖尿病学会 編・著: 糖尿病治療ガイド2020-2021, P26, 文光堂, 2020より一部改変〕